La casa che amo

Biennale Architettura 2025 Gens

Abitare dopo la crisi: la bellezza fragile della casa che protegge

di Francesco Zurlo

La mia proposta è che una casa da amare si ridefinisca nelle sue espressioni fisiche, funzionali ed emozionali grazie a momenti di forte cambiamento, spesso generati da fenomeni dirompenti. Le crisi, le fratture, i traumi collettivi o personali, diventano occasioni per ripensare ciò che chiamiamo “casa”: non solo lo spazio in cui viviamo, ma il luogo che ci protegge, ci rappresenta e ci racconta.

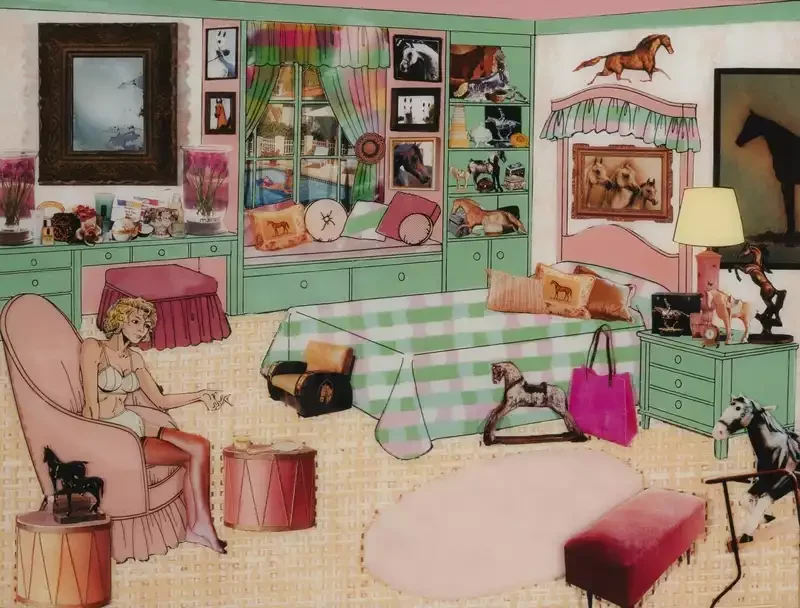

Laurie Simmons, The Instant Decorator, 1976

Per riflettere su questo tema prendo come riferimento due casi apparentemente lontani: il lavoro dell’artista americana Laurie Simmons e una recente ricerca sul contesto domestico condotta dal Politecnico di Milano. Due esperienze distanti nel tempo e nella forma, ma accomunate da una stessa domanda di fondo: cosa accade allo spazio domestico quando il mondo, fuori, si incrina?

Laurie Simmons è un’artista nata e cresciuta negli Stati Uniti, conosciuta per le sue fotografie costruite, ironiche e ambigue, che riflettono sulla finzione e sulla vita domestica. Vive a New York, e come molti newyorkesi vive in prima persona la terribile esperienza dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. La città, fino a quel momento vibrante, cosmopolita, piena di vita, improvvisamente si chiude in sé. Le strade si svuotano, i luoghi della socialità vengono disertati, il silenzio sostituisce il ritmo incessante della metropoli.

In quel clima sospeso, Simmons intuisce che si sta verificando un movimento profondo: un ritorno al nido, alla casa come spazio di rifugio e di protezione. Ma non un ritorno nostalgico — piuttosto un rinnovato bisogno di prendersi cura del proprio ambiente quotidiano, di dargli un senso, una forma, una bellezza. La casa non è solo il rifugio fisico dal pericolo esterno, ma diventa lo spazio in cui elaborare l’incertezza, la paura, la perdita.

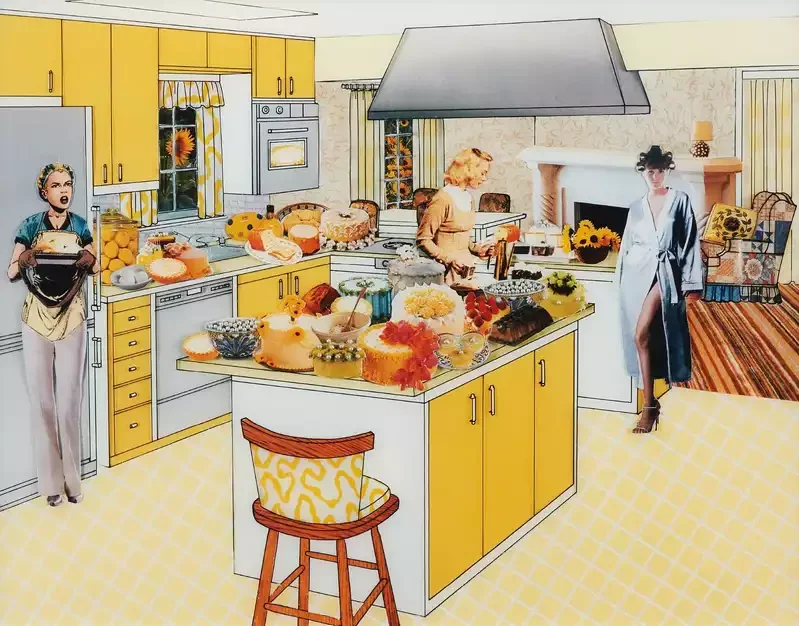

È in questo contesto che nasce il suo progetto The Instant Decorator. Simmons si ispira a un curioso manuale pubblicato nel 1976 da Frances J. Gould, intitolato proprio The Instant Decorator. Era un libro pratico, rivolto alle famiglie americane, che proponeva modelli di stanze prestampati su cui applicare campioni di carta da parati, tessuti e decorazioni. Un gioco da salotto per progettare ambienti, un piccolo laboratorio di sogni domestici in formato cartaceo.

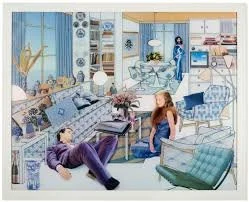

Laurie Simmons recupera questa idea e la trasforma in arte. Realizza collage a partire da quei modelli di stanze, ma introduce elementi estranei, ritagli di figure umane, frammenti di riviste di moda o di fumetti erotici, tessuti e decorazioni fuori scala. Poi fotografa il risultato finale, rendendolo visivamente omogeneo, come se fosse una scena reale. Tuttavia, osservandola con attenzione, tutto appare “fuori posto”: le prospettive non tornano, gli oggetti sono disallineati, i mobili sembrano sospesi. È un interno domestico familiare e disturbante allo stesso tempo.

Le sue stanze sono colorate, ricche, apparentemente armoniose, ma portano in sé un senso di dissonanza. È come se l’artista volesse rappresentare il desiderio di controllo e bellezza che spesso si accompagna a momenti di crisi, ma lasciando affiorare sotto la superficie il disordine emotivo e la fragilità. Le figure ritagliate — donne sorridenti, coppie sensuali, sguardi fissi — evocano un’umanità che cerca di mantenere la normalità, ma che vive in un mondo dove le certezze spaziali e sociali si sono sgretolate.

Laurie Simmons, The Instant Decorator, 1976

Simmons ha definito queste opere “le immagini dell’11 settembre”. Non perché rappresentino l’evento in sé, ma perché nascono da quel trauma e da ciò che esso ha generato: la necessità di ridefinire la sicurezza, l’intimità, la bellezza, il controllo. Dopo una tragedia collettiva, molte persone trovano conforto nella casa, nel ricreare un microcosmo ordinato mentre il macrocosmo si mostra instabile. Instant Decorator racconta proprio questo paradosso: il rifugio e insieme la prigione, il sogno di stabilità che si incrina.

È interessante notare come dopo l’11 settembre anche il mondo del design abbia reagito in modo simile. Diversi architetti e interior designer americani raccontano di aver riconsiderato il proprio ruolo: non più creatori di mode effimere, ma di spazi in grado di offrire conforto, sicurezza, protezione. Si è parlato di “comforted over fads”: meno tendenze passeggere, più essenzialità e radicamento. Anche la ricerca sociologica ha messo in luce come, dopo quel trauma, il comportamento domestico degli americani si sia modificato: più attenzione alla soglia tra interno ed esterno, alla sicurezza, alla pulizia, alla funzione psicologica degli spazi.

Laurie Simmons, The Instant Decorator, 1976

Questo movimento verso una domesticità consapevole e affettiva, che risponde alla paura con cura e con estetica, ci riporta a un altro esempio storico: la Bloomsbury House. Gli artisti e gli intellettuali del gruppo Bloomsbury, all’inizio del Novecento, trasformarono la casa in un laboratorio di libertà, di colore, di artigianalità, di gioia condivisa. Anche in quel caso la casa divenne il simbolo di una reazione culturale a un periodo rigido e opprimente, quello vittoriano.

Oggi possiamo riconoscere lo stesso impulso ogni volta che un fenomeno dirompente — una crisi economica, un trauma collettivo, una pandemia — ci costringe a reinventare le nostre abitudini. La casa diventa specchio di questi cambiamenti, rivelando nuove esigenze: sicurezza, flessibilità, comfort, significato.

La recente ricerca Home Bridges the World, condotta nel 2021 dal gruppo Design + Strategies del Politecnico di Milano, ha analizzato come un altro evento dirompente, la pandemia di Covid-19, abbia ridefinito il nostro rapporto con lo spazio domestico. La casa è diventata, ancora una volta, il centro del mondo: luogo di lavoro, di studio, di cura e di relazione. Dalla ricerca emergono sette scenari che mostrano quanto queste trasformazioni siano ormai radicate.

Laurie Simmons, The Instant Decorator, 1976

Il primo è Working from Home as Normal: il lavoro da casa come nuova normalità. Gli spazi domestici si sono dovuti adattare, diventando multifunzionali. Tavoli che si trasformano in scrivanie, angoli del soggiorno riconvertiti in uffici, soluzioni che integrano tecnologia e intimità. Il confine tra vita privata e professionale si è fatto sottile, spingendo designer e architetti a inventare soluzioni flessibili, nascoste, reversibili.

Il secondo scenario, Back to Hands, riguarda il ritorno alla manualità. Durante la pandemia abbiamo riscoperto il piacere del fare: cucinare, coltivare piante, riparare, dipingere, costruire. In molti casi, queste attività sono diventate momenti di condivisione familiare. La casa si è trasformata in un laboratorio di creatività e imperfezione, riscoprendo il valore artigianale e personale delle cose. C’è qui una sorprendente somiglianza con lo spirito della Bloomsbury House: ambienti imperfetti, colorati, vissuti, costruiti a mano, carichi di significato.

Il terzo scenario, Collective Entertainment at Home, mostra come la socialità non sia scomparsa, ma si sia trasferita dentro le mura domestiche e nello spazio digitale. Cene virtuali, film condivisi a distanza, momenti collettivi in salotto. La casa diventa palcoscenico e rifugio insieme, come le stanze di Simmons: scenografie intime dove si mettono in scena nuove forme di relazione.

Nel quarto scenario, Personal Wellbeing at Home, emerge la necessità di prendersi cura di sé. L’impossibilità di uscire ha trasformato camere e soggiorni in palestre improvvisate, luoghi per la meditazione o per il relax. Anche qui lo spazio si è adattato, diventando ibrido e sensibile.

Il quinto, Keep Virus Outside Home, riguarda la soglia, il confine tra dentro e fuori. L’ingresso della casa ha assunto una funzione quasi rituale: luogo in cui ci si libera del mondo esterno, si purifica ciò che entra. È un gesto simbolico, ma anche concreto, che traduce in spazio un bisogno profondo di controllo e protezione. La soglia acquista una funzione quasi rituale, di passaggio, come impone lo scavalcare la soglia rialzata di un tempio buddista.

Il sesto scenario, Outdoor Spaces is a Must-to-Have, mette in luce la riscoperta degli spazi esterni: balconi, verande, giardini, cortili. Elementi che, durante la pandemia, hanno rappresentato una preziosa finestra sul mondo, un ponte tra isolamento e socialità. Si riscopre l’importanza dell’”engawa” giapponese, quella soglia sospesa tra interno ed esterno che permette di abitare il confine.

Infine, Cooperativism from Home: la casa non come luogo di chiusura, ma come punto di partenza per nuove forme di prossimità e solidarietà. La riscoperta del quartiere, del vicinato, della comunità di scala umana. È un’estensione dello spazio domestico oltre le mura, un modo di abitare che fonde l’intimità con la relazione.

In tutti questi scenari ritroviamo la stessa dinamica individuata da Laurie Simmons vent’anni prima: la casa come spazio di elaborazione collettiva del trauma. Di fronte a eventi che ci disorientano, torniamo al luogo più vicino, più personale, più malleabile che abbiamo: la casa. Ed è lì che reinventiamo i gesti, gli oggetti, le abitudini.

Laurie Simmons, The Instant Decorator, 1976

A chiudere questo percorso, possiamo richiamare un aneddoto letterario: la celebre “vestaglia di Diderot”. Il filosofo francese racconta come, dopo aver ricevuto una nuova vestaglia, si sentì costretto a sostituire tutti gli oggetti del suo studio per ristabilire un senso di armonia. Ogni elemento ne chiamava un altro, in un processo di trasformazione continua. Da questo racconto, l’antropologo Grant McCracken elabora l’idea di “coerenza culturale” tra le cose: gli oggetti che ci circondano non sono mai neutri, ma parlano di noi, della nostra identità, dei nostri valori.

Così, dopo ogni trauma o cambiamento, anche le nostre case attraversano un processo “alla Diderot”: ridefiniamo ciò che ci circonda, sostituiamo, adattiamo, accogliamo nuovi oggetti — talvolta “intrusi” — che diventano parte dei nostri nuovi equilibri. È un gesto di rinascita, una ricomposizione estetica e affettiva che ricrea unità e senso.

In fondo, come nelle stanze immaginarie di Laurie Simmons o nelle ricerche contemporanee sullo spazio domestico, ogni volta che il mondo si rompe un po’, la casa diventa il luogo dove proviamo a rimettere insieme i pezzi. Non per tornare come prima, ma per inventare, con le mani e con il cuore, una nuova forma di abitare.