La casa che amo

Biennale Architettura 2025 Gens

Case d’Amore

di Armando Bruno

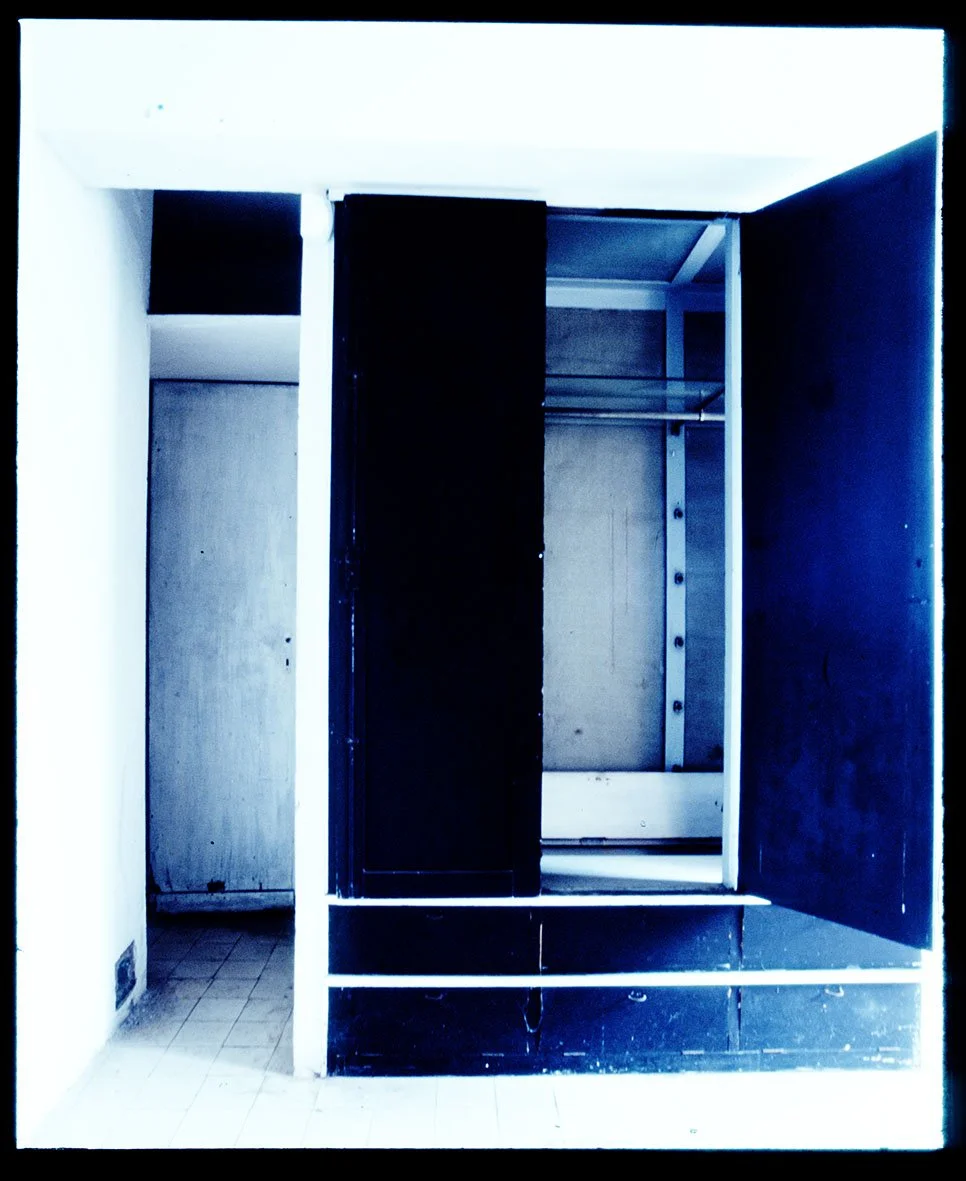

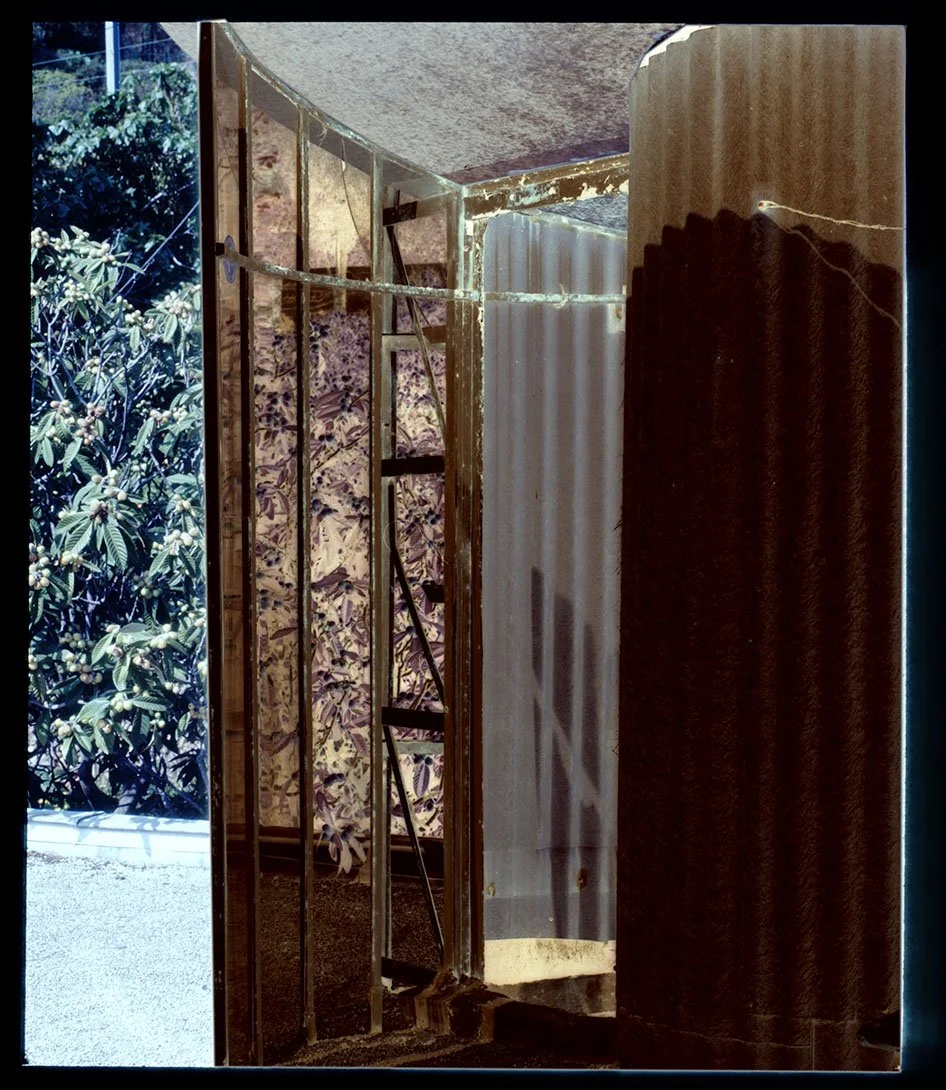

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

I luoghi della storia architettonica appaiono spesso come spazi pacificati, depositi di equilibrio e misura. Eppure questa calma è solo a posteriori: è l’effetto della distanza temporale. Ogni opera, nel suo momento generativo, è stata un terreno di tensioni e di contraddizioni. Come i campi di battaglia dopo la bonifica del tempo, le architetture che oggi osserviamo con rispetto e ammirazione critica sono state, all’origine, luoghi di conflitti affettivi, intellettuali o ideologici.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

Da questa riflessione nasce la mia ricerca sulle Case d’Amore: un’indagine che considera alcune abitazioni iconiche del Novecento non solo come episodi formali o tecnici, ma come esiti di relazioni umane complesse, spesso ambigue. L’ipotesi è che l’amore, nelle sue diverse accezioni, dal legame sentimentale alla proiezione narcisistica, possa agire non solo come principio generativo del progetto ma possa anche influenzare la configurazione simbolica dell’opera.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

La Schröder House di Gerrit Rietveld, la Villa E-1027 di Eileen Gray, la Farnsworth House di Ludwig Mies Van Der Rohe, la Glass House di Philip Johnson o la Casa de Vidro di Lina Bo Bardi costituiscono casi di studio emblematici. In ciascuno di essi, la relazione affettiva, reale o simbolica, tra architetto e committente si traduce in una precisa costruzione spaziale.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

L’analisi di queste opere mostra come la dimensione privata possa assumere un valore teorico. L’amore, inteso come forma di attrazione e di conflitto, interviene nel processo progettuale generando nuove articolazioni tra soggetto e oggetto, tra spazio e comportamento. L’architettura si configura così come un linguaggio in cui la biografia personale si sedimenta nel disegno, e in cui la casa non è soltanto luogo dell’abitare, ma strumento di rappresentazione dell’identità e del desiderio.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

Rileggere le Case d’Amore significa proporre una lettura alternativa della modernità architettonica: non più come sequenza di innovazioni stilistiche o tecnologiche, ma come terreno di esperienze umane e affettive. In questa prospettiva, l’architettura si mostra come pratica relazionale, in cui la forma è il risultato di una negoziazione tra intenzione e emozione, tra controllo e abbandono.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.

L’obiettivo della ricerca non è restituire una dimensione aneddotica, ma individuare un paradigma interpretativo che metta in luce la continuità tra etica, estetica e psicologia del progetto. Le case dell’amore, lette criticamente, rivelano come l’architettura possa essere al tempo stesso testimonianza storica e fenomeno emotivo: una disciplina che, pur fondata sulla materia, trova nell’esperienza umana il suo vero campo d’indagine.

Eileen Gray, E.1027, Cap Martin, France, prima del restauro.