1. In forma di premessa: appunti per una conversazione sull’arte domestica

Nel Monastero del Sacro Speco a Subiaco c’è un piccolo affresco che raffigura un san Gregorio Magno intento all’esegesi delle Sacre Scritture. Posata sulla sua spalla una bianca colomba pare suggerirgli le possibili interpretazioni dei sacri testi. Ai piedi del santo una figura ricoperta di piaghe, presumibilmente una raffigurazione del buon Giobbe, vittima innocente della diffidenza divina. Lo spirito, il santo e il pover’uomo vessato da una divinità crudele. Così è l’arte, così è colui che si pone da intermediario tra le cose dell’anima e le cose dello spirito. Freud parla dello stretto legame che unisce il principio di piacere al desiderio di morte. Il desiderio di bellezza come entropia dello spirito? Afrodite e Persefone governano con mano di ferro i desideri del cuore. Entrambe, verrebbe da pensare, votate a un piacere cui segue sempre dolore, l’ingiusta punizione di Giobbe, troppo perfetto per essere umano. Ierogamia dunque, tra la vita e la morte, celebrata dal sacerdozio dell’Arte. Sei chicchi di melograno, uno per ogni mese nell’oscuro mondo dei morti, prima di diventare luce e bellezza e restituire così alla terra la verde serenità dei suoi frutti. Ciò che vediamo con il cuore non è ciò che vediamo con i sensi e l’ambiguità della visione si stempera nell’epopteia delle sacre immagini. E’ la casa come un Cosmo, dimora dei sensi, dimora dello spirito, privata dalle sciocchezze del mondo, definita da un progettato ordine che punta dritto alla bellezza delle cose, dalle più utili alle più belle, disposte, ordinate, apparecchiate, secondo il gusto di un Giobbe cosmico.

Cosmo è un termine attinente all’estetico, che si traduce in un insieme di figure disposte nell’ordine che più ci conviene. Ma il dio della morte è sempre in agguato e il movimento ascendente è sempre stemperato dalla perversa bellezza della Persefone infera: “...quando la parola Cosmo è intesa come l’assetto e l’espressione delle cose, come ordine strutturale presentato da ciascun evento...allora il Cosmo diventa l’interiorità che le cose portano con sé, e non più il vuoto involucro in cui vanno immesse. Cosmo allora sarà la bellezza dell’esporsi, la bellezza attestante la presenza dell’anima...la forma che dà forma...fedele a sé stessa, fedele alla forma, fedele alla sua natura, rispettosa della legge, dove verità e legge sono indistinguibili dalla bellezza...” (J.Hillman.) Fenomeni non indirizzati, finalità riferibili ad uno scopo superiore, ovvero al principio di piacere che governa la nostra personale esperienza dell’arte, rispondono al richiamo di un’anima che governa le nostre emozioni nel mondo delle cose, trasformandole nella necessaria virtù dell’abitare. Abitare le cose, abitare le immagini, abitare il tempo delle cose. Così vive la Persefone che giace nel fondo della nostro cuore. Così viviamo noi, abitando lo spazio del mondo.

E il design? Nasce prima l’immagine o prima la forma? Ciò che la Forma nasconde è l’immagine archetipale del Mundus, ovvero di un immaginario che si presenta con caratteristiche di realtà. La realtà dei sensi, che accompagna la nostra vita nelle dimore dove l’arte svolge esattamente questa funzione, ovvero rimettere le cose del mondo al loro giusto posto e laddove la bellezza diviene un angelo necessario, ontologicamente necessario, e l’anima si riflette nelle manualità dell’artigiano, del pittore, dello scultore, manualità che consentono allo spirito della tradizione di trovare ospitalità nella nostra casa, negli oggetti che circondano il nostro piccolo cosmo polifonico.

2. Dell’immaginazione attiva: case d’ombra

Immaginazione attiva come invenzione, e l’invenzione come l’apparizione del nuovo. La Mimesis, come pratica di conoscenza, si fonda sull’immaginazione e quindi sull’invenzione, attraverso un processo di sintesi che coinvolge la Storia che si presenta come attore non riconosciuto sulla scena dell’opera d’arte, laddove

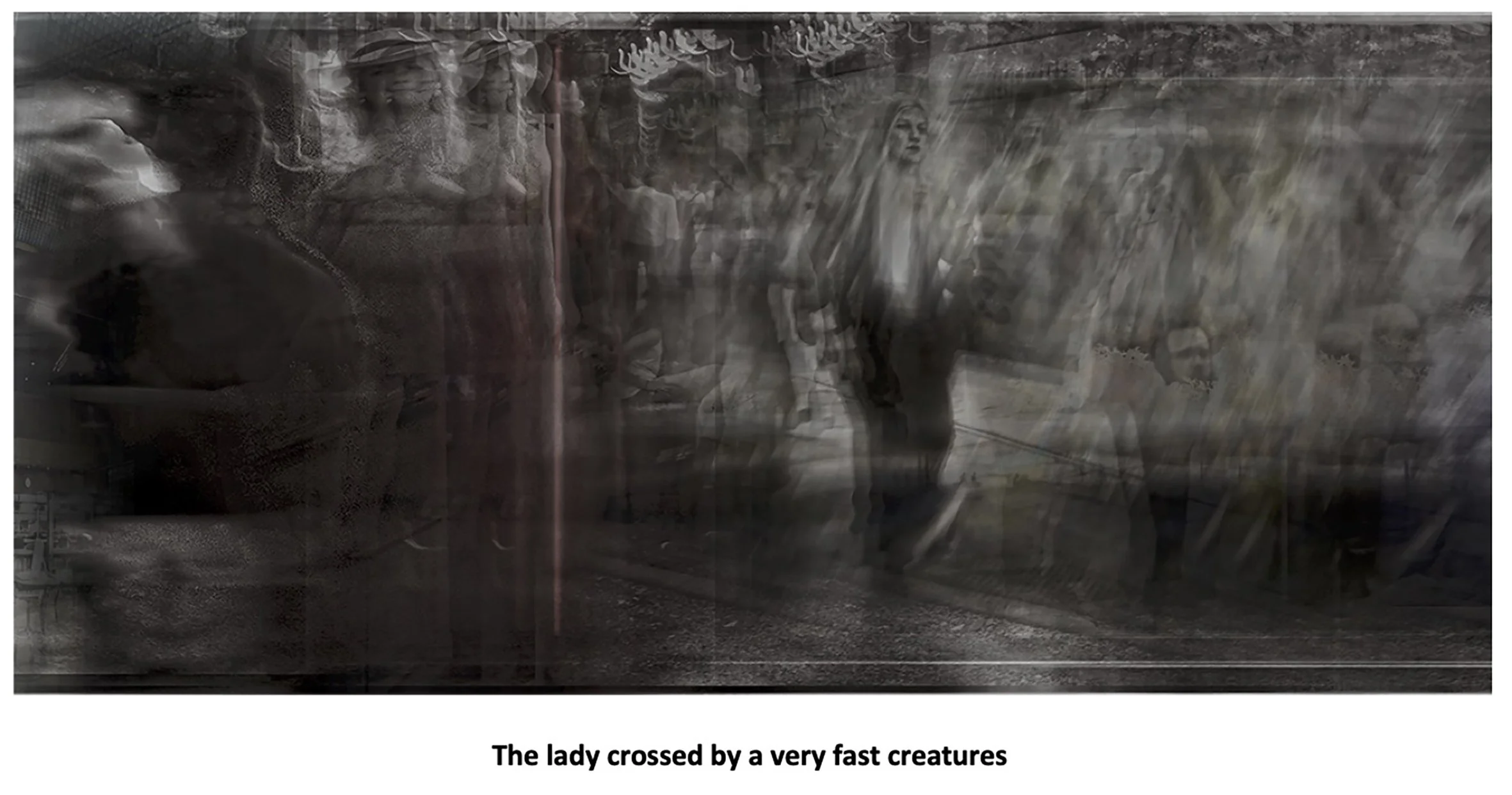

il riconoscere presuppone il già noto. Invenzione del nuovo, attesa del non conosciuto, o fondamento del passato, ribadendo il già noto. Le rovine del passato costruiscono il futuro necessario del Nuovo. L’Essere della Forma è determinato dalla sua condizione di limite: una cosa è Forma laddove cessa di essere tale, in virtù di una negazione anziché di un’affermazione. La Forma diviene Imago, soglia, limite, confine, trasformando la Forma in Immagine, rappresentazione e memoria al tempo stesso. La definizione di una Forma ha quindi sempre un obiettivo che trascende la Forma stessa, ovvero la sua trasformazione in Immagine, dell’Immagine in Icona e infine dell’Icona di nuovo in Forma. Una terza via può così essere concepita, una nuova fenomenologia evolutiva che comprenda la simultaneità di più percezioni al medesimo tempo. Poli-Forme. Una fenomenologia della memoria che si ponga come un’intuizione di una superficie assoluta.

Per una fenomenologia dell’invisibile: l’opera/imago si colloca tra l’osservatore (coscienza-osservante-immagine) e l’osservato (oggetto-cosa-forma), definendo ciò che non si vede come il fondamento del visibile. In questo senso l’opera si pone grazie a ciò che ci introduce ad una dimensione altra, più vicina al mondo del Nous che a quello del fenomeno. Immateriale quindi l’essere dell’opera, una sigizia, un orizzonte che non si limita a separare percettivamente il cielo dalla terra, ma separa altresì la sequenza ordinata dei vari istanti temporali che si susseguono da sinistra verso destra, incrociando un orizzonte verticale, che definisce un tempo immaginario per aprire alla possibile esistenza di un mondo parallelo, simmetrico al nostro. Uno spazio puntiforme collocato all’incrocio di due direzioni, nel punto rizomatico dove i due assi principali si incontrano, divenendo così punto di transizione dall’Immagine alla Forma, punto della sua trasformazione in Soglia, elemento di attraversamento problematico, emergenza formale che pone un problema di discontinuità all’interno di un tessuto che, viceversa, ci connette a un luogo le cui forme sono date da alterazioni del nostro sistema nervoso. Un luogo delimitato dalla sua condizione, in cui l’essere e il non-più-essere divengono un’unica cosa. Le cose dei sensi sono redente dall’Anima. E’ la bellezza che salva il fenomeno, il volto del mondo...e ciò che rimane quando tutto trapassa è l’Imago delle cose, ovvero la casa dopo la morte di chi l’ha costruita e abitata. “...La più nascosta domesticità, quella dei boudoir e delle sale da toilette femminili, non solo all’epoca rischiarata appena dai presagi dell’Illuminismo, era luogo di incontri e trasformazioni, ma anche di sottili allusioni estetiche all’arte che in quello spazio insegnava a celebrare i suoi riti...” (Lea Ritter Santini, da Il Paesaggio Addomesticato,). Ma ben altri paesaggi si coglievano nelle discrete riserve di un mondo femminile votato alle fatiche di Eros, e ce lo ricorda il Divin Marchese nella sua filosofia applicata al boudoir, manuale ad uso delle giovani Cenerentole pronte a far capitolare tra spasmi d’amore i loro modesti principi azzurri. E l’arte? Complice del risveglio dei sensi. Ancora Eros e Thanatos, volubili compagne dello spirito dell’epoca. Ai piaceri della carne si accompagnano quelli dello spirito. Le arti minori hanno sempre sofferto della sindrome di Cenerentola, e il risveglio delle arti applicate nel novecento affina più le relazioni tra il mondo della haute couture e il mondo dell'arte che con l'ostile universo ideologico evocato dagli estremismi funzionalisti degli architetti. Così la casa concepita come un territorio di passaggio tra il mondo delle materia e il mondo dello spirito, trova i suoi mentori più accesi proprio negli uomini e nelle donne che si dedicano alla bellezza del corpo, ai grandi couturiers, il cui esempio spinge alcuni letterati a cercare di realizzare dei luoghi il cui senso ultimo non è certo il comfort domestico. La casa viene raccontata solo attraverso i dettagli, raccontata di notte , un racconto in cui si sottolinei solo l’aspetto vissuto: pezzi senza tempo, con un tocco vintage, legno pregiato molto tessuto e un cenno autobiografico.

3. Archetipi

Emozione/Immaginazione/Verità, ovvero una percezione dell’opera subordinata all’immaginazione e all’emozione, che, nella ricerca di una verità fondante dell’arte, nega il primato dei sensi sulla verità dello spirito. Distinzione delle parti, separatio come operazione necessaria per nominare le forme dell’interno domestico come riflesso della nostra psiche. Solo attraverso questa operazione l’io recupera la sua unità all’interno del recinto casa- anima, nominando e identificando le singole parti dell’abitare attraverso i nomi, le figure e le immagini delle opere che ne compongono l’insieme. Una definizione delle parti per immagini e non per concetti, dando vita alle cose per il predominio di un’arte dell’espressione su un’arte della rappresentazione. Uno spazio immaginale popolato di innumerevoli figure nate da un automatismo psichico-psicotico, ovvero dalla nevrosi intesa come un percorso di conoscenza dell’indicibile. Pittura vs fotografia dunque, eccetto il caso in cui la fotografia, analogamente al disegno, venga vitalizzata da una costruzione basata unicamente sulle personificazioni di un automatismo concettuale, attraverso un universo policentrico di immagini non verbalizzabili, collocate in una molteplicità di figure spazio-temporali.

Come ricondurre quindi ad unità il conflitto tra psiche e spirito? Perché due autori, per esempio, esprimono mondi differenti, attraverso modalità estetiche differenti, pur nella contiguità spazio-temporale della loro esistenza terrena? Cosa li rende diversi, antagonisti nell’espressione del loro dettato emotivo e artistico? Cosa si trova alla base dell’opera di un autore? Sono solo fatti autobiografici, geografici, o peggio, biologici che ne giustificano le scelte? Oppure... La stessa domanda ce la poniamo quando ci chiediamo cosa troviamo all’origine delle scelte di un collezionista, all’origine dell’allestimento di uno spazio domestico che ha tutte le caratteristiche di una proiezione del conflitto in atto tra la sua anima e il suo universo immaginale. Ricordo vs Memoria? A quale bacino di immagini attingiamo per orientarci nel mondo delle cose, a quali ricordi personali, piuttosto che a quelli di una memoria collettiva, che condividiamo con l’intera umanità, e forse non solo con quella? Domande senza risposta. L’immagine del cuore vs l’immagine della mente: “... Sarà dunque qualcosa di più profondo dell’occhio, da cui tutto dipende, che il mosso mette avanti e va a toccare, presso il fotografo e presso coloro che vi sono sensibili. E’ l’occhio in quanto corpo, l’occhio che fa corpo con il paesaggio, l’occhio-corpo e il suo paesaggio, l’occhio-corpo quello di cui parla Merlau-Ponty nei suoi ultimi scritti e quello che Deleuze ispirato da Bergson evoca nei suoi libri sul cinema. L’occhio dello spirito celato nella materia...” (Alain Bergala) . Arte come Metaxy, come soglia che separa terra e cielo? Narrazione come figura e figura come narrazione, scrittura come immagine o immagine come scrittura. Narrazione come epica del Ritorno, del Ritorno dell’Essere, laddove la conoscenza di Sé è intesa come percorso non mai finito: “...Qui il conosci te stesso è della natura della rivelazione, non-lineare, discontinua, come un dipinto, una lirica o una biografia completamente assorbita dall’atto dell’immaginazione...vedere una parte è tutto ciò che c’è da vedere e ciascuna immagine è il proprio inizio e la propria fine...”(J.Hillman)

Molti dei linguaggi contemporanei nascono proprio da questi particolari atteggiamenti borderline. Ma quali. sono i'caratteri stilistici 'della' maison', il linguaggio che anche nel mondo contemporaneo ci consente di individuare una nota dominante in questi interni domestici? Innanzitutto il tendenziale abbattimento delle gerarchie funzionali ed estetiche, una democratizzazione degli spazi e dei tempi, poi una netta predilezione per quello che potremmo definire un'existenz maximum', ovvero un deciso rifiuto per il rigore calvinista e una predilezione per l'arredo ecclesiastico e cattolicheggiante. Inoltre una sorta di extra-temporalità, il rifiuto di uno stile d'epoca, e una predilezione per il metissage e per l'iperdecorativo, l'inutile e il blasfemo, ordinati secondo una logica autoreferenziale. Infine l'introduzione della teatralità, la ricerca della mise-en- scène, del 'coup de théâtre', dello spiazzamento allusivo, dello spostamento continuo del piano di percezione del mondo domestico, allo scopo di creare una sorta di sdoppiamento tra due livelli di realtà differenti. Interni dal tocco eccentrico. Eccentricità come stile di vita. Dalla home sweet home alla total home, dallo shelter alla dimora, la casa diviene lo scenario di una messa in scena per un unico spettatore, attraverso l’abbattimento delle gerarchie funzionali, attraverso la scomodità e la ‘sgradevolezza’, grazie al contributo del design alla sparizione dello spazio domestico.

L’ oggetto negato, ovvero l’oggetto domestico come ‘machine celibataire’: la casa progettata da Rietveld a Utrecht nel 1924 per una giovane vedova, Truus Schröder, è rapidamente assurta a ruolo di icona avanguardistica delle poetiche del novecento, in particolare di quella neoplastica del movimento De Stijl. Troppo nota per poterne parlare serenamente, al primo sguardo appare come una rosa in un mazzo di carciofi, (o viceversa, dipende dai punti di vista). Una strana creatura appoggiata sul bordo terminale di una lunga fila di caseggiati in stile. Tanto sconcertante da far pensare a Madame Schröder , verso la fine dei suoi anni, di abbatterla. In ogni caso questo strano oggetto, che in quanto architettura avrebbe anche, tra le altre cose, il dovere/diritto di dialogare con il contesto urbano in cui è inserita, può essere considerata la capostipite di quel particolare modo di concepire il progetto, che potremmo definire come una forma di autoritarismo narcisistico, una malattia dell’ego che nasce dal complesso demiurgico degli architetti razionalisti, ereditata da molti autori contemporanei. L’oggetto in se è di straordinaria bellezza, ma andrebbe concepito come una scultura, un vaso, che ne so, un portacenere, e completamente isolato dal contesto con cui certamente non è in grado di dialogare. Stesso discorso vale per gli interni, e qui si capiscono meglio le ragioni della Signora, che, vedova con due figli, pur se ricca, forse dopo diversi anni di esperienza De Stijl, avrebbe probabilmente desiderato un luogo più confortevole dove concludere i suoi giorni. Immaginatevi di vivere dentro un’installazione di Beuys o di Luciano Fabro o in un Igloo di Mario Merz.

4. Per un’epica del ritorno.

Il percorso è dall’io al Se, l’individuazione junghiana, si presenta come quasi sempre come una fantasia del Ritorno (Nostos), un viaggio dal particolare verso il generale, laddove il particolare, la morte, è solo l’ombra del generale, lo spirito, e il molteplice ogni cosa che riflette la luce del Mondo: ogni cosa è illuminata? Arte come relazione tra l’immagine e la figura, laddove per figura si debba intendere una sorta di oggettivazione dell’immagine. Nostos come Ritorno ad un’immaginazione attiva, poiché, grazie all’Arte, la fantasia del Ritorno ci offre un modo di reagire alla perdita del centro. Ulisse torna ad Itaca dormiente (è un sogno?) e viene abbandonato su una spiaggia dal misterioso popolo dei Feaci, vittime della terribile vendetta del Dio degli Abissi, che non perdona quest’infrazione all’ordine delle cose. La spiaggia è ai piedi di uno scoglio roccioso dove si apre una grotta, la caverna dove le Driadi tessono i loro manti purpurei e dove si aprono due vie, la prima per gli Dei (discesa dal cielo) la seconda per gli uomini (salita al cielo)(Porfirio, l’antro delle ninfe). Il Nostos dunque come viaggio di ritorno verso la ricchezza del molteplice e la materia celeste, materia increata, come unica via per una reale rifondazione del centro, come emancipazione dal Mono-Statos ( Mozart, Flauto magico), dalla negatività del carattere unico.

Il bisogno di armonia e bellezza diviene immagine di un equilibrio finalmente raggiunto nella terra dei Padri, l’Itaca sempre sognata e mai raggiunta, poiché il Dio degli Abissi si oppone allo spirito dell’Arte, alla nave che ci riconduce dormienti alla spiaggia della nostra terra d’origine. L’epica del ritorno esprime il tentativo di rispondere alla perdita del centro, del Paradiso Perduto, dell’innocenza violata. Un percorso che si dipana attraverso le strade dell’arte, attraverso il recupero di un immaginario che si traduce nella manifestazione di una molteplicità ricondotta finalmente ad un’ unità sensibile, riportata sotto l’egida familiare delle cose dell’arte, percepita attraverso le immagini di un’anima divenuta segreta e inaccessibile. Un primo momento recupera la memoria di un’età dell’oro, nella quale il rapporto dell’autore con il mondo era rivolto ad una rappresentazione-narrazione, una messa in scena teatrale del mito e delle sue realtà fenomeniche. L’Arte come rappresentazione delle cose del mondo, siano esse prodotto di un immaginario ontologico che, viceversa, definite da una voluttuosa presenza della materia sensibile. Una seconda fase riflette le potenzialità distruttive implicite nell’operare artistico, i suoi risvolti negativi e di come questi segnino una profonda crisi nelle arti, laddove opera e autore tendono ad identificarsi in un racconto autobiografico che ne rivela i profondi malesseri, un’espressione ridotta alle semplici meccanicità biografiche. L’Arte come espressione di un Io votato unicamente alle proprie immediate necessità: successo e danaro. L’opera non è più definita dalla sua centralità attraverso la rappresentazione-narrazione del mito, ma esprime l’idea di una virtualità diffusa attraverso uno spazio composto da più luoghi inconciliabili tra loro. Un tentativo di raffigurare, nello spazio- tempo dell’immaginario artistico, le strutture di un fantasma collettivo legato alla nozione di ‘caduta’, un residuo, eticamente determinato, di gloriose epoche passate. Un terzo momento segna infine un ritorno ad un’Arte Necessaria, un’Arte che si ponga come viatico per un rinnovato interesse per le cose dello Spirito. Un’arte diffusa, che non si colloca più come antagonista delle libertà dell’uomo, ma ne fonda le ragioni ultime in una nuova Visione del mondo. L’Arte come emancipazione dalle cose del mondo. Hero returning home: l’opera come una specie di viaggio, vissuto lungo un sistema di luoghi depositari di immagini/ricordo, laddove Il processo creativo trova un nuovo percorso attraverso la stratificazione di più media espressivi. Un’arte del metissages, laddove pittura, fotografia e scultura conducono ad una circolarità che porta dalla memoria verso l’invenzione. Letteratura, cinema, una circolazione continua tra pittura fotografia e scultura, una incessante dialettica degli opposti, costruiscono, attraverso un’opera non più concepita come un singolo lavoro, bensì come un intero percorso di emancipazione, nuove identità. L’opera come emanazione dell’Io, l’opera come emancipazione dell’Io, l’opera come transmutazione nel Sé dell’autore. L’anima va pro-vocata, fatta uscire dalla caverna di Persefone attraverso l’immagine delle cose: ”... di certo non esiste alcuna idea della materia, che è del tutto priva di qualsiasi forma, dal momento che l’idea è la forma; ma l’idea non può essere il modello di una realtà che manca di ogni forma: la materia informa, dunque, ha una causa divina presso gli dèi superni, anche se non ha un esemplare. La materia celeste, invece, se rivendica a sé questa forma peculiare e inseparabile – cosa plausibile – affinché, al disopra della materia imperfetta, ci sia quella perfetta, ha un modello suo proprio...” (M.Ficino, dal Commento al Parmenide)

La bellezza dunque come capacità di reagire all’apparire della cosità, la bellezza come prima forma del pensiero come immagine. La bellezza come Nostos, come ritorno alla terra dei Padri.

Interno con s’ignora? Ignorare. L’ignoranza, so di non sapere, come via per la costruzione di un mondo poli-fonico attraverso l’unità tematica degli intenti, del bersaglio o della meta che conferisce a ciascun elemento dell’opera necessità e coerenza interni. Un universo pluralistico, laddove la realtà dell’abitare potrebbe esistere in guisa non più di un tutto, bensì attraverso una serie di particolarità estetiche ma non funzionali, proprio come appare alla nostra esperienza emozionale l’universo casa, generato da un’unità della dimensione estetica vs la differenza delle reazioni emotive, ovvero un’estetica della dimora basata sull’esperienza emotiva delle differenze estetiche. L’Individuazione (Jung) diviene il farsi particolare di Anima-Psiche grazie a un processo di identificazione tra le cose, le immagini e le figure portatrici di bellezza dell’universo addomesticato, che si oppone al selvaggio fluire del mondo animale, attraverso un mal represso desiderio di immortalità, di eternità, di un divenire universale di Anima. Cosa rimane infine dell’autore nell’opera, dopo la sua morte? E’ solo biografia o qualcosa di più potente? L’opera del Collezionista può essere paragonata a quella dell’Autore attraverso il movimento di rifondazione del significato profondo dell’immagine dell’opera, vissuta all’interno dell’universo domestico?

4. Intermezzo

“...di antri amante. aspro nell’ira, verace Zeus cornuto, ché su di te si appoggia l’infinita distesa della terra e a te di fronte si arretra il fragoroso flutto del mare infaticabile...” (Inni orfici, XI, a Pan)

«L’immaginario può essere innocuo; l’immaginale non lo è mai» soprattutto se ricondotto a quella «ermeneutica per eccellenza indicata dalla parola ta’wīl, che letteralmente significa ‘ricondurre una cosa alla sua fonte’, al suo archetipo, alla sua realtà vera…” (Henry Corbin). Riportare qualcosa al suo principio, alla sua origine, al suo archetipo: “...nel Ta-Wil si dovrebbero riportare forme sensibili a forme immaginative e da qui risalire a significati ancora più alti; procedere nella direzione opposta (riportare forme immaginative. alle forme sensibili da cui prendono origine) significa distruggere le virtualità dell’immaginazione...” (Hillman) Concentrarsi sugli aspetti immaginativi ed emozionali di un’immagine, implica considerare l’ermeneutica come un tradimento del suo senso profondo.

L’immaginazione comporta la perdita della certezza, in virtù della sua trasformazione in pensiero immaginale: uomo-immagine, sensazione-emozione-ideazione, immaginazione. L’uomo- divino, l’uomo-animale, il Minotauro e il Labirinto: “...immagine e istinto componenti inseparabili di un unicum continuum...” (Jung) Era l’uomo antico forse più vicino alla verità dell’essere dell’uomo contemporaneo, poichè il tempo storico comporta forse una regressione dallo stato animale-angelico allo stato semi-divino delle religioni monogamiche. Perché quei disegni sulle pareti delle caverne? Siamo proprio sicuri che si riferiscano esclusivamente ad un istinto predatorio, la caccia, quanto piuttosto ad una primitiva religione animista, che vedeva nell’oggetto della rappresentazione l’essere perfetto, quello in cui istinto e ragione non erano conflittuali? Specularità dell’immagine quindi: attraverso di essa io divengo quello che l’immagine rappresenta, appropriandomi delle virtù che l’immagine veicola. La caccia, la preda, non riguardano più l’animale nella sua fisicità, bensì le sue qualità ‘angeliche’.

Un paradigma, questo, ereditato forse dall’ansia collezionistica del mondo contemporaneo, dall’ansia di appropriarsi delle virtù dell’animale artista, delle sue qualità angeliche, un processo di appropriazione che procede dall’osservatore- collezionista all’opera osservata e dall’opera osservata all’artefice stesso. Io sono Picasso, Io sono Matisse, Io sono Duchamp. Una fantasia di possesso. L’opera è compenetrata dell’anima dell’autore e possedendo l’opera ne condivido le sue essenze e le sue virtù. Così il collezionista, come il primitivo cacciatore, trasforma le sue prede, appese alle pareti della sua grotta ben arredata, in un’euforica sintesi delle sue proprie virtù, in un possesso immaginale di un percorso spirituale, quello dell’autore. L’Immaginale diventa dunque la modalità fondativa della nostra relazione con l’arte. Non è attraverso il mondo che si forma il principio di trascendenza, bensì è il principio di trascendenza che fonda, attraverso l’anima-psiche, il nostro rapporto con il mondo. E’ su questo che si basano le differenze, le somiglianze, le relazioni empatiche tra un’opera ed un’altra, tra un autore ed un altro autore, attraverso un diverso manifestarsi nella nostra coscienza della memoria universale, ovvero dell’Anima Mundi. Siamo fatti della materia dei sogni, e da qui dobbiamo ripartire per ritrovare noi stessi, bypassando l’enorme massa di immaginari fittizi che il mondo delle cose ci propone continuamente attraverso cinema e fotografia, attraverso modalità legate ad un tempo-narrazione-rappresentazione in antitesi ad immaginari ‘reali’. Arte come terapia, come cura dell’anima. Dal sintomo, come rappresentazione di un mondo inadeguato, al sogno come espressione dell’anima, all’immagine come terapia, come emancipazione dalle cose del mondo. Morire al mondo per rinascere al Mundus. Il viaggio dall’Io al Sé passa attraverso l’esperienza della morte dell’anima (Jung).

L’artista-collezionista, come Orfeo, discende agli Inferi per riportare Euridice alla luce del sole, ma il suo fallimento diviene la forma della sua avidità, ovvero del qui e dell’ora dell’arte. Un gioco eterno questo, tra Orfeo ed Euridice, che ha come posta l’immortalità. Strappare Anima-Euridice all’abisso della morte comporta il raggiungimento del Sé,

la metamorfosi dell’Anima in Spirito. Al di là della sofferenza, al di là della materia vivente. Da qui l’identità tra l’Anima, eterna manifestazione del Sé, e il Mondo-Mundus: “...Io sono il mondo, sono la luce dei prati, ma sono anche l’insetto che si posa sul fiore per gustarne la fragranza, sono l’animale affamato che bracca la sua preda, sono l’albero frondoso, casa degli uccelli, che ogni inverno e ogni primavera rivive l’eterno rito della morte e della rinascita. IO SONO IL TEMPO!... Bin ich eine Landschaft?...”.

Epopteia, visione: l’essere della forma è dato dalla sua condizione di limite: una cosa è Forma laddove cessa di essere tale, in virtù di una negazione anziché di un’affermazione, un luogo delimitato in cui l’essere e il non-più-essere sono un’unica cosa. Così la Forma diviene Imago, Visione, Soglia, e il limite, il confine, la definisce nella sua trasformazione in Immagine, rappresentazione e memoria al tempo stesso. La manipolazione della Forma ha sempre un obiettivo che trascende la Forma stessa, ovvero la sua trasformazione in Visione, Epopteia: “... comprendi tu, povero caro, che senza i torpori, senza i veli del sonno, spettacoli come questi trascinerebbero via e strazierebbero la tua intelligenza... e priverebbero per sempre un uomo della sua ragione? Comprendi che unicamente l’anima innalzata alla propria onnipotenza, resiste a malapena nel sogno, alle comunicazioni divoranti dello spirito?” (Honoré de Balzac, da Seraphita).

5. Scrivere sulla sabbia?

“...Così attraverso una riduzione del tempo- non conservando che l’effimero- attraverso una riduzione dello spazio - non accordando importanza che ai suoi frammenti- ci avvicineremmo a poco a poco all’essenziale, restando completamente nell’ordine materiale. Costruire sulla sabbia non è forse coltivare l’attesa dell’inatteso?...” (Algirdas Julien Greimas, Dell’imperfezione)

Il Mandala è una figura che occupa uno spazio per annullarne il tempo. Scrivere con la sabbia, usare materiali effimeri per comporre figure complesse, equivale alla formula del ‘tutto scorre’, panta rei, un gioco teatrale il cui minimo dettaglio è funzionale al riaffiorare nella memoria della coscienza perduta dell’unità del Sé. La natura ama nascondersi? I luoghi, lo spazio intero, si costruiscono allora a ridosso di una concezione geometrico-matematica, in cui le proporzioni e i rapporti sono funzionali alla concretezza dei percorsi di fondazione. Il tempio è l’asse del mondo attorno al quale si evolve il turbinio samsarico, finché l’illuminazione non ne arresti la rotazione: allora la circonferenza diviene con il centro. Nel Borobudur (Giava), dove le terrazze circolari si innalzano, restringendosi, verso il Buddha invisibile della sommità, il simbolo esprime ancora più chiaramente il movimento concentrico e progressivo della ricerca del Sé. Dove si possono incontrare il quadrato e il cerchio se non nella tangenza, Metaxy, tra il cielo e la terra? Il quadrato e il cerchio sono le forme prime che delimitano la configurazione del mandala. Il quadrato, più esterno, racchiude la circonferenza, ad esso inscritta. Il passaggio dall’uno all’altro indica la rottura di uno schema, la crisalide che diviene farfalla, il passaggio dal principio chiuso, terragno del quadrato all’indeterminatezza fluttuante e nirvanica del cerchio. Così il cerchio diviene la forma abituale dei santuari presso i popoli nomadi, mentre il quadrato è la forma preferita dai popoli stanziali. Ritroviamo, in tutta l’architettura delle origini la dialettica tra queste due forme, del quadrato e dell’arco, della cupola e del cubo, che traducono nella pietra il simbolo dell’incontro impossibile tra il cielo e la terra. Riti di fondazione ma anche riti di evocazione, che danno forma all’immateriale, all’invisibile presenza del sé. Geometrie che traducono il logos numerico, degli astri e delle loro corrispondenze, nel misterioso vuoto all’interno del cuore: “(Il maestro dice)...orbene, nel corpo che é la città del Brahman, c’é un piccolo fior di ninfea, una casa, e dentro c’è un piccolo spazio vuoto. Ciò che in esso si trova, questo bisogna cercare, questo in realtà bisogna cercar di conoscere” (Chandogya Upanisad). Mandala è spazio, luogo e atopia al medesimo tempo. Come spazio è speculum del cosmo, come luogo è pittura e architettura, come atopia può divenire la parte segreta del cuore di un iniziato, essere ovunque e in nessun posto. Così i palazzi dei re e le abitazioni dei sudditi, erano in origine una superficie trasformata in un centro, un centro nel quale l’axis mundi che lo attraversava metteva gli abitatori in rapporto con le tre sfere di esistenza sotterranea, mediana e superiore, ovvero infera, atmosferica e celeste, attraverso la rottura dei piani che appunto era causata dall’asse del mondo magicamente trasportato in quell’abitazione. La forma dei depositi di fondazione babilonesi, il perno centrale che attraversa il piano rotondo, evidenzia l’idea antica di un elemento architettonico che attraversa magicamente tutte le parti dell’immaginazione attiva rappresentata dal tempio. Attraverso questa concezione, un perno centrale e un foro che ‘spacca’ il tetto delle dimore arcaiche, si forma il minimo comune denominatore mitopoietico per le architetture di quasi tutte le civiltà preclassiche. L’idea di un asse e di un piano circolare trasforma il movimento architetturale in una danza sacra, e il tempio nella forma archetipa per eccellenza dello spazio vissuto. Deambulazione. Si deambula attorno alla Stupa, alla Kaba, alle architetture cubiche attraverso cui si può mimare il sogno della ricongiunzione, il volo degli uccelli che ritornano verso casa. Imago templi. La perfezione del cerchio, come simbolo dell’accesso alle cose divine, viene enfatizzata dalla forma dell’arco, Ianua Coeli, simbolo del passaggio ad una forma spirituale superiore. Così l’architettura circolare del tempio contiene già al suo interno, per via analogica, la rappresentazione della divinità. L’impianto quadrato deriva dal cerchio, per inscrizione assiale, attraverso l’introduzione della forma del quaternario, della divisione perfetta del cerchio in quattro parti eguali. Al simbolo religioso si sovrappone un grande simbolo del tempo cosmico, la divisione in quattro parti del ciclo del sole. L’ unità delle diverse parti del mondo si manifesta nel centro della coincidenza degli assi, al cui interno è contenuto, come nei depositi di fondazione, un altro luogo più piccolo, ma altrettanto importante, il cui compito deve essere quello di tenere unito ciò che non può essere separato. Il mandala, come l’architettura, è un Cosmo-Gramma, un disegno schematico delle forze e delle corrispondenze attraverso cui si costruisce la delimitazione di uno spazio sacro. Alleoriginièunvaso.Unoggettosimbolodelvuoto.Successivamentecinquevasi,pienididiversesostanze, vengono collocati nei principali settori del mandala. Un’area atipica, nel quale due mondi si intrecciano, il trascendente diviene immanente e l’immanente trascendente. In sintonia con le stesse leggi, gli architetti adeguano gli edifici, i palazzi e le case alle leggi del cosmo, rendendo presente lo spirito del mondo, trasformando il re in signore assoluto dell’universo. Da questa concezione discende un monumento come lo Stupa, dal complicato simbolismo architettonico: tomba, reliquiario, cenotafio al medesimo tempo. Il sacerdote decide, tramite il rito dell’orientamento, lo spazio sacro, il centro, l’altare e il tempio. Questo è il simbolo dell’anima e della presenza divina al centro, concretizzazione nello spazio di Purusa: “ Ora il mondo é come un edificio al quale han posto mano con diversa materia gli dei; sarà Prajapati a creare l’Universo giacendo con la figlia, o l’Universo deriverà dall’uno per scissione, provocata dal suo desiderio di proiettare la propria unità nel molteplice, oppure il Macrantropo, il Purusa, sarà identificato col Tutto: ‘ I cieli sono la sua testa, il sole e la luna sono i suoi occhi, i punti cardinali le sue orecchie, i Veda rivelati la sua parola, il vento é il suo respiro, l’universo il suo cuore. Dai suoi piedi fu prodotta la terra. Egli é davvero l’io interiore di tutte le creature.’ (G.Tucci) A Khajuraho, Ankor, il Quadrato, forma primaria, viene diviso in quadrati minori: quattro o sei, dedicati a Shiva e a Prithivi, oppure sessantaquattro e ottantuno, in analogia con i quadrati magici, quadrati in base otto o nove, che rappresentano il demone o angelo del simbolismo planetario. I quadrati elementari occupano il centro del diagramma, e indicano il luogo dove Brahma, brahmasthana, il tutto, la rappresentazione dell’essere supremo, sostiene la cella del tempio. Nel tantrismo troviamo un simbolismo analogo, supporto alla meditazione, che viene tracciato al suolo. Quattro porte e simboli come il loto o figure divine che ne delimitano il tracciato. Le quattro porte esterne sono custodite da terribili guardiani, e devono essere superate dall’iniziato, per giungere ai gradi superiori della conoscenza, per progredire nelle virtù dello spirito. Al centro l’immagine del Buddha rappresenta la condizione perfetta del distacco. In tal modo, nella direzione di una concretizzazione di un luogo celeste nel mondo, si costruisce una forma immaginale, uno spazio, la cui principale caratteristica è riflettere il cielo in terra e la terra in cielo. La costruzione del tempio, del luogo della Sekhinah, della presenza divina, prevede l’edificazione di un territorio atopico, uno spazio dove non valgono le comuni leggi percettive dell’uomo. Presupposto alla sacralità è l’idea di recinzione: il tempio è un luogo chiuso, la cui essenza deve essere preservata da qualsiasi forma di profanazione, pena la distruzione, pena la dissoluzione del suo valore come luogo di ricongiunzione. Un modello ideale, determinato dalle leggi universali del cosmo, a cui si deve adeguare l’immagine terrestre. Così i sacerdoti insistono affinché ciascun oggetto, ciascun paramento, il più minuto pezzetto di stoffa, sia ideato, costruito e decorato, seguendo il medesimo principio, seguendo la stessa ritualità della forma e del canone celeste, che istituzionalizza i rapporti e definisce le regole inviolabili del sacro. La ricostruzione della forma archetipa appartiene al rituale che fonda e garantisce la presenza della divinità all’interno del tempio. Luogo atopico, modello di una grande utopia, costruita attraverso la speranza di un futuro escatologicamente fondato, attraverso la messa in opera di una complessa macchina progettuale. La definizione numerica, l’ossessione aritmetica, se da un lato è la compiuta espressione della possibilità di trasformare tutte le forme in numero, e quindi di sottoporle a un’unica espressione rituale, dall’altro è il segno della sottomissione dell’immagine alla potenza simbolica del numero, della riduzione dell’espressione alla suprema ratio della concordanza. Tutto deve essere ben progettato seguendo le leggi della ragione, della commodulatio, incontro di ordine e misura. Ma ben altro percorso ci consente la dimensione sacra dell’edificio, costruzione interiorizzata riflesso celeste, che conduce nei labirinti del Sé, attraverso tracce che i frammenti hanno consentito di ritrovare. Tracce che ci portano, come quelle del Mandala, verso la ricongiunzione con il centro dell’essere. Dispositio e construtio, sono le fasi dell’utopia e della sua realizzazione. La dispositio, attraverso la commodulazione, la disposizione delle parti nell’ordine logico della sequenza più armonica, della congruenza col modulo, della proporzione aurea e della simmetria. Le parti dell’architettura si sottopongono all’ordine del numero, alla legge del tempo, e, come per la musica, all’ordine armonico della composizione. Se la funzione dell’edificio si risolve con la disposizione geometrica delle parti, la forma, armonica, è data dallo sviluppo della sacralità dell’architettura, luogo di concordanze, di sublimi sinestesie. E’ infatti l’ecclesia, l’ecumene, il luogo dove, nell’incontro equilibrato dai sensi, nella perfetta concordanza tra proporzione dello spazio e organizzazione del tempo, nasce la percezione del bello come trascendenza, come sublime catastrofe sensoriale. Poi la construtio, la realizzazione dell’opera, attraverso il disegno e la predisposizione del luogo ad accogliere il tempio. L’utopia è realizzata, e attraverso la sua realizzazione privata di fatto delle sue potenzialità eversive, privata della sua forza sognante e profetica. Nella realizzazione dell’opera si chiude il sogno, e inizia la corruzione, la caduta, che, inevitabilmente, segue alla fase della construtio. L’ordine terreno é instaurato. Non resta che attendere la realizzazione del regno celeste, che avverrà solo quando il tempio sarà distrutto, dissolto. Al suo posto, l’attesa messianica. Dalla precisione dell'atto, dalla sua consapevolezza, nasce l'istintiva presenza di chi lo compie, la sua sicurezza percepita come valore assoluto, la forza carismatica di un'azione, il cui risultato assomiglia alla grazia del volo di un uccello, alla precisione della caccia di un falco, alla micidiale zampata del felino. E' la struttura dell'iki. Con questo termine di difficile, se non impossibile, traduzione, si intende in oriente non una pratica cosciente, e neppure un particolare modo di essere che si acquista attraverso l'apprendimento di un complesso rituale, bensì quel particolare stato d'animo, che, negando tutti gli altri, stratificati nella nostra mente grazie alla civilizzazione dello spirito, afferma l'unica via percorribile, attraverso l'integrazione di natura e artificio. Kuki Shuzo parla del giardino giapponese, che racchiude la quint’essenza dell'esperienza dello spazio. Il giardino rappresenta un'ambiente perfetto, inessenziale e essenziale al tempo stesso, in cui nulla permane e in cui tutto é definitivo. Nel buddhismo zen troviamo spesso disegni concentrici, che rappresentano l'ultima tappa del perfezionamento interiore, l'acquisizione dell'armonia dello spirito. Tali disegni vengono applicati a forme naturali, dove si concretizza, in una sublimazione delle forme, la condizione spirituale dell'artefice. L'iki si riferisce ad aspetti molto concreti dell'esperienza, e in particolare all'atteggiamento che verso la materialità del mondo ha lo shintoismo. La seduzione allerta i sensi con la precisa funzione di tenere desto il desiderio, di mantenerne attiva la presenza, senza mai giungere alla sua soddisfazione. E' attraverso questo desiderio 'continuo', che condiziona la sfera estetica della sensualità non rifiutata, ma cercata e praticata come una via di liberazione, che si attiva il senso della presenza. La sublimazione del desiderio giunge alla fine, appresso alla constatazione dell'impossibilità di arrivare a piena e compiuta soddisfazione. E' la suprema estetizzazione di un frammento emotivo, che determina l'insieme degli atti cosci o incosci di un uomo, che consapevolmente cerca nei meccanismi della seduzione e della soddisfazione una possibile deriva della fondazione del Sé. L'ultimo aspetto di questa singolare esperienza della forma é appena accennato da Shuzo, ma di fatto costituisce il vero punto centrale di tutta la questione: l'espressione naturale e l'espressione artistica sono medesima cosa, o, viceversa, l'espressione artistica é completamente cooptata dalla dimensione culturale della conoscenza? Nella tecnica della meditazione si ha la sensazione che la mente si trasformi in puro spazio, che la natura e l' artificio si ricompongano in una strana unità, dove l'artificio, la tecnica, é la manifestazione dell'essere naturale, dell'essere nella natura, dell' essere tutt'uno con le cose. L'idea di una manifestazione della sensazione della mente, di ciò che nelle culture d'occidente e identificato come sé, e la sua trasformazione in puro spazio, cielo, determina una particolare e specifica qualità dell'esperienza. A questo punto ci sembra artificiosa la divisione tra ciò che la mente ritiene elaborazione autonoma, che chiamiamo rappresentazione e ciò che l'insieme delle nostra natura, in quanto parte attiva dell' ambiente complesso cui siamo integrati, vive come esperienza consapevole del nostro corpo, e che chiamiamo espressione. E' questa un'esperienza che traduce la sensazione in corporalità e la corporalità in sensazione, dove si intende con sensazione l'aprirsi di un corpo al sentire:

“...nel 1939...sposava la geisha Nakanishi Kikue con cui sarebbe andato a vivere in una casa interamente da lui progettata come dimora del poeta-filosofo, o ”luogo dove si torna per poetare”, come recitava la calligrafia appesa nel tokonoma,. Il luogo prescelto era Yamashina, un villaggio nei dintorni di Kyoto, non lontano dal tempio di IIshiyama...Mentre Eupalinos cantava in lui, prese a disegnare lampade e serramenti, mobili e tessuti, cucendo in rime sapienti elementi giapponesi e marburghesi, in direzione di un abitare veramente dichterisch. Nell’agosto di quell’anno visitò Cina e Corea...e un giorno, mentre sedeva in un giardino a Pechino...ricevette l’infallibile premonizione che l’ultimo cerchio che gli restava da chiudere era proprio la sua vita. In settembre consegnò a Iwanami l’opera più ambiziosa sull’esistenzialismo...poi si occupò esclusivamente della nuova casa. La radio diffondeva martellanti inviti...a una frugalità sempre più atroce e lui intanto scriveva a Singapore per farsi spedire certi legni profumati che avrebbero fatto svenire anche Des Esseintes, e ispezionava accuratamente vivai e depositi di pietre per scegliere piante e rocce che avrebbero reso il suo giardino molto simile al Paradiso della Terra Pura. Nell’aprile 1940, quando anche le carpe luccicavano nel laghetto prese possesso di quel regno...All’inizio del 1941 accettò con dolore la morte delle due persone che gli erano più care, Bergson e Iawashita...Il 10 aprile venne ricoverato per un attacco di peritonite...gli riecheggiarono nel cuore le sublimi parole del Tao te Ching:”...tutto si muove all’indietro verso la propria origine; muoversi all’indietro verso la propria origine significa la quiete; trovarsi nella quiete significa scorgere l’essere in sé; l’essere in sé è l’immutabile legge del mutamento; comprendere questo immutabile mutamento significa giungere all’illuminazione”. Il giorno 29 ...si inabissò nell’incoscienza. Affiorò ancora una volta per chiedere gli occhiali e rivolgere uno sguardo di gratitudine alle azalee che lo stavano vegliando...Poi cadde il silenzio. Il 6 maggio con passo tranquillo entrò nel Nirvana. Aspettando che si allontanasse, Nishida Kitaro sfogliava i Lieder di Goethe. Trovò la poesia che cercava. Più di un anno impiegò per tradurla e vergarla in un’impeccabile calligrafia: poi la fece incidere su un lato della stele che avrebbe ricordato il passaggio terrestre di Kuki Shuzo. Quella poesia si intitolava Ein Gleiches, Lo Stesso...” (Giovanna Baccini, da Una grazia inflessibile, premessa a La Struttura dell’IKI di Kuki Shuzo)

EIN GLEICHES

Über allen Gipfeln Ist Ruh, In allen Wipfeln Spürest du / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde, / Ruhest du auch.

(Johann Wolfgang Goethe (1783))